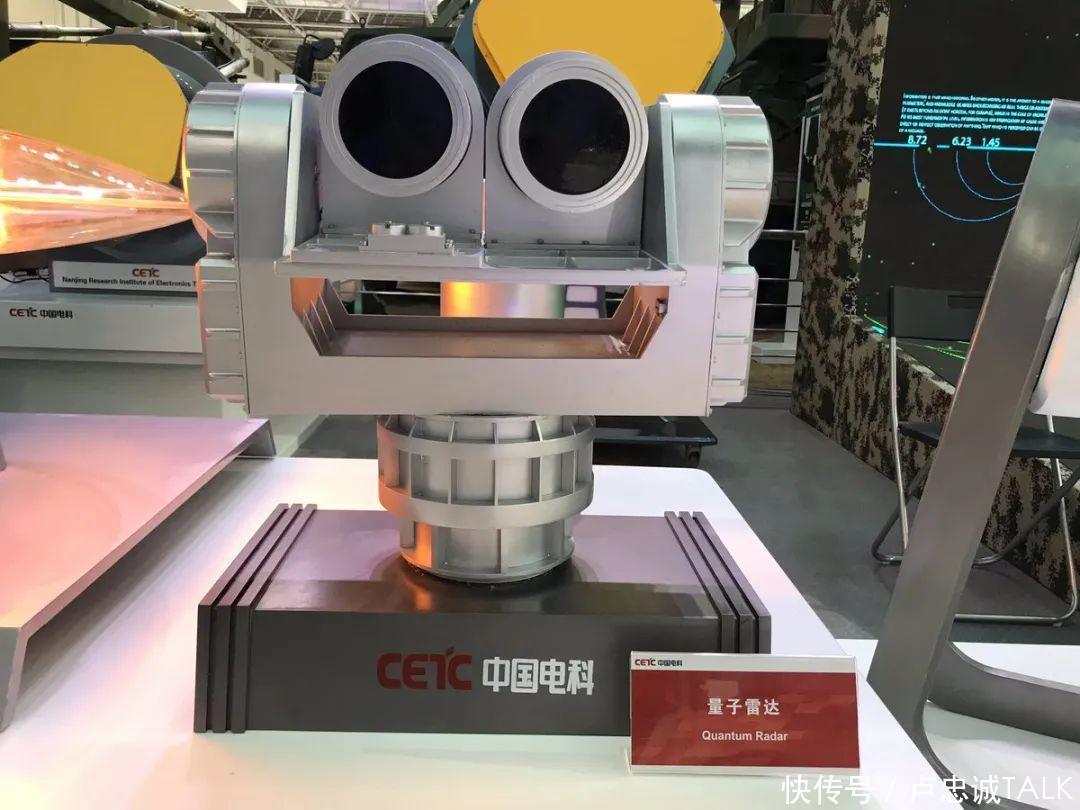

最近,西班牙媒体《理性报》发了一条重磅消息。称中国正在大规模生产一种新型的量子雷达。这项雷达技术,可能直接挑战美国赖以维持空中霸权的隐形战机体系。

报道指出,中国已经开始量产一种“四通道单光子探测器”。听起来有点拗口,但简单来说,就是量子雷达系统的核心组件。它的关键能力,是能捕捉和分析光子的量子状态,从而“看到”传统雷达看不见的隐形目标。

这项技术的意义非常大。过去的隐形飞机,主要靠特殊外形和吸波材料来让雷达波“绕开”或“吞掉”,让敌方探测系统无法识别。但量子探测的原理完全不同,它不是看反射的雷达波,而是通过量子级别的光子反应来判断目标位置。换句话说,不管你怎么吸波、怎么隐身,只要有物体在那里,量子探测器就能“抓”到你。

根据公开报道,中国的科研机构早在十多年前就开始投入量子通信与探测的研究,并且在实验室阶段取得了突破。现在,这项技术终于进入量产阶段,也意味着中国可能是第一个真正把“量子雷达”从实验室搬上生产线的国家。

更让人关注的是时机。目前,美国国内正在就F-22和F-35的未来展开激烈讨论。五角大楼在评估成本和性能时,已经开始怀疑:这些造价高昂的隐形机,是否还能在未来战场上保持压倒性优势?就在这个节骨眼上,中国突然量产量子探测器,这无疑给了美军一记“当头棒喝”。

如果量子探测技术真的成熟,美军过去几十年苦心打造的隐形体系,可能会瞬间失去意义。那不仅仅是技术层面的打击,更是战略格局的重塑。

想象一下,当解放军掌握能够“看穿隐形”的探测能力,美国的隐形轰炸机再飞近,也可能被提前锁定。这意味着中国在防空体系上的感知能力,将达到一个新的高度。未来的战场,可能会从“谁更隐形”,变成“谁能先看见谁”。

外界普遍认为,这背后体现的是中国在科研体系上的系统性投入。量子技术不像一般的电子设备,靠买设备或模仿很难追上。它需要从基础物理、材料科学到算法设计的全面积累。而中国在过去十年,正是靠“国家工程”的方式,逐步打通了这些瓶颈。

相比之下,美国虽然在量子计算领域领先,但在量子感知和量子雷达方向,进展相对保守。尤其是五角大楼内部存在一个“路径依赖”问题:他们太依赖隐形体系,不愿轻易打破旧的技术路线。这也让他们在面对中国新技术时,反应显得滞后。

不过,也必须承认,量子探测距离真正部署到战场,还有不少技术难题。比如信号噪声、环境干扰、计算成本等等,都需要进一步优化。但从“量产”这个动作来看,中国已经不是在实验室阶段“玩概念”,而是真正进入了工程化和实用化阶段。所以问题来了:当中国的量子探测器全面量产,美国还拿什么维持“隐形神话”?

炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。